【青海记忆】火炕,青海农村人离不开的那一方温暖

火炕和火炉一样,是青海农村家里不可置疑、不可撼动的存在。青海农村家里,每家每户至少会有一方火炕。

火炕是农村人的床,是不可或缺的取暖设备,是客用沙发,是孩子们的摇篮和学习角,总之是家家离不开的硬件设施。

火炕的历史可以追溯到两千多年前的西汉,老祖宗发明的这种低成本易操作的取暖方式让子孙后代受益无穷。

青海人的火炕

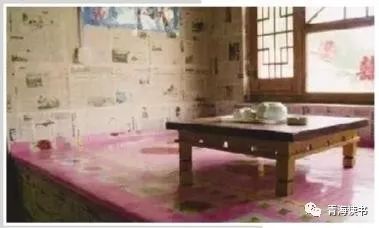

火炕,是宽两米、长两米五左右、高为六七十公分的砖石结构建筑设施。

炕的长度是随居室面积而定,长度一般要将房间填满,左右都靠墙,所以火炕基本都是三面环墙的方“U”型机构。

一般的火炕,容纳四五个人睡觉是绰绰有余的。因火炕的大面积,

炕热了,整个房间的温度也就提升了,故也是一面巨大的暖气。

建火炕在青海称为盘炕。盘炕时先用砖块砌起比较密集的炕间墙,上面覆盖人工开凿打磨的平整石板,石板上糊一层加入长草的泥巴,再糊一层碎草泥巴,抹平,达到平整美观的效果。泥巴晾干后铺上炕席就可以使用了。

青海人盘的炕一般不放置烟囱,留出的炕洞是烧炕口也是出烟口。刚盘好的炕需要多次烧煨,发现密封不好漏烟的地方再进行“弥补”。

炕洞口在房间外面,方便烧炕和跑烟。

十年多前,农村家里的火炕一般“盘踞”在靠窗位置,室外窗户下面就是炕洞口。烧炕时间久了,炕洞口冒出来的烟把墙面和窗户熏得焦黄屋,里屋外都有或淡或浓的烟草味。那会儿,家家如此,没人觉得这样的“熏黄”难看,没人觉得炕烟味难闻。

炕周围的墙叫做“炕围子”,我家的炕围子经历了六次进阶:裸露的泥巴墙——糊报纸——刷彩色的油漆——挂布围子——木板围子——软包围子。

裸露的泥巴墙围子会把衣服蹭脏是常有的事,人们每天和泥土打交道,没有人会计较。

报纸围子和报纸仰尘(房间天花板)在当时是非常洋气的革新,糊满铅色报纸的房间看起来书香气十足,墙围子和仰尘上的报纸内容一般被我们认真阅读遍了的。每年春节全部撕下来再换上新报纸,过节的仪式感满满。

油漆炕围子我记得还粘过我们暂时停止咀嚼的泡泡糖,吃完饭再趁大人不注意放嘴里继续咀嚼。

布围子比较美观,不会弄脏衣服,但实在容易掉,尤其家里男孩子多的,布围子往往成为他们打闹的牺牲品。

木板围子干净、整洁、大方、结实,是现在大多数的首选。

软包围子是楼房内盘炕的新式设计,兼具整洁、美观和舒适,还可以当靠垫。

随着生活水平的提高,除了炕围子的变化,盘炕技艺也在不断革新。

火炕从靠窗口位置“挪”到了内厅。靠着正对窗户的那面墙居于室内。

这一结构的调整,虽然坐炕上的视线、采光不如靠窗好,但使整个房间布局大大改观,留出靠窗位置可以摆放沙发茶几,或者种些花花草草,炕洞口可以从院内迁出后院了。再烧炕,烟熏火燎都在院外,院内得以整洁美观。

煨炕

烧炕,在青海叫做煨炕。

青海四季不分明,冬天长夏天短。在我的记忆里,家里只有夏天很短暂的一两个月不用煨炕,其余时间都要喂牲口一样一天不落地给火炕“投喂”。煨炕,实在是最贴切不过的叫法。

妈妈早上除了做早饭外的两项固定任务就是喂牛和煨炕。

给牛添完饲草,就该去煨炕了。

将煨炕燃料填满背斗,背到炕洞口,燃料全部倒到洞口,用长长的钯锄均匀地填塞到炕洞里面每个部位。

如果炕里还有余火就不需要点火引燃,如果没有,还需拿一把长草单膝跪地,擦火柴烧着长草再塞进炕洞。

炕洞虽然简陋普通,但几乎每天都能收到煨炕人的如此礼遇。

火炕倒也忠实可靠,“吃了”燃料,就不遗余力地回报煨炕人,努力发热让整个炕面受热和保温。

煨炕的燃料主要是麦衣子、碎草、牛粪、羊粪或马粪。

为了有充足的煨炕燃料,我们每天放学后,会学着妈妈的样子,背起背斗到人们放牧牛羊的地方捡拾牛粪马粪。晒干后,大块的牛粪当做火炉燃料,粪渣当做煨炕燃料。

每年春节,人们吃好吃的,妈妈也会给火炕“投喂好吃”的,在原有的煨炕燃料里加进去一定比例的煤渣,这样,火炕可以三五天不烧,仍能持续保温。

炕灰也是一宝,定期清理出来的炕灰是农家填圈积肥的原料,炕灰种蔬菜、洋芋,长势会非常旺盛。

热炕头

小时候,感觉最幸福的是外面下着雨或下着雪,妈妈没办法外出干活,坐在炕上靠着被子纳鞋底,我们也在炕上或学习或玩闹。

有时候会拉上妈妈一起趴到炕上看电视。

有妈妈陪着,炕格外地暖,心里格外地踏实。

冬天,有了火炕,即使外面天寒地冻,被窝总是热乎的。晚上钻被窝,被子裹得严严实实,人很快进入甜甜的梦乡。

庄稼人劳累了一天,四肢舒展、背心贴着火炕美美地睡一觉,第二天浑身的劲儿又回来了。

最难忘的是寒冷的隆冬,我们放学回家第一件事是扑到炕上,把冻僵的双手塞到被摞子下面,把脸和身体也贴到热炕上,不一会儿,手热了,脸和身体也热了,僵人儿悠悠暖转。

这时,妈妈的饭也做好了,我们赶紧脱鞋子跳到炕上,一家人围坐炕桌吃饭。

听爸妈说,他们小时候家里条件差,炕上基本没有可铺的东西,直接睡土炕上盖个破被子就是全部寝具。

我们小时候已经有了毛毡可铺,后来还有了妈妈用面布袋子改做的床单,再后来有了质量更好的外观更漂亮的床单被套。家里每个成员都有单独的羊毛褥子和被子,晚上睡觉铺开入寝,第二天早上起来后再整整齐齐叠放到炕跟里。

冬天,冰凉的被子钻进去睡觉很是难受。于是我们会提前把大家的“铺盖卷”打开铺好,睡得时候被褥已经被火炕焐的热热的了。

大冷天钻进暖暖的被窝是最幸福的事情了。

炕很热,被窝很暖,梦很美。

多功能的火炕

火炕除了是我们的床,是取暖设备,它还有以下功能:

1.婴儿的摇篮。

农村长大的孩子,基本没有过摇篮,也没有婴儿床。

有火炕,这些设备也实在是不需要。

火炕三面环墙的特殊结构,很适合育婴。父母不用担心孩子会在父母熟睡时掉下来,也不用担心尿床后屁股冰凉难受。

整日整夜,火炕很耐心地烘烤着婴儿尿湿的被褥,整个育婴过程中火炕所在的房间虽然充斥着不愉快的味道,但孩子不会出现红屁股,也不会出莫名的疹子。

一代一代农村娃在火炕这个巨大安全的摇篮中平安长大。

2.家里的餐桌。

我小时候的农村家里一般都没有餐桌。

吃饭都是在炕桌上。老人和男主人坐里炕,小朋友坐两侧,女主人坐炕沿,方便随时盛饭。

一家人围坐炕桌,边说笑边吃饭,热热闹闹,开开心心。

晚上睡觉时再把炕桌搬下地去。

3.孩子们的学习角。

小学到高中,家里没有写字桌,回家做作业都是在炕桌上完成的。昏黄的灯光下,妈妈坐在炕上做着针线活,我和二姐头顶头地伏在炕桌上奋笔疾书。

写完作业,搬走炕桌。需

要温习和背诵,就坐到炕上继续完成。

4.客人的沙发。

以前,农村家里几乎没有配备“沙发”这种在城里居室中不可或缺的家具。

客人来访,主人家会很恭敬地把客人请到炕上。

上炕,在农村家里是最热情的待客礼仪。

远方客人或者年老者一般会被让到里炕中央,叫上座。然后宾主依次挨着盘坐。

家庭主妇赶紧端茶上馍馍,炒菜,摆放到炕桌上。

宾主一起喝着热乎的茯茶,吃着馍馍,热热闹闹拉家常,亲如一家人。

5.吃宴席的餐桌。

火炕还是农村红白喜事的主要承载者。

客人们会被东家有条不紊地安顿到炕上坐席,每次容纳七八人吃席。

一个组里的最年长或者最年幼者居里炕中心位置,其他人坐两侧。

两个东家很娴熟地抹桌子,放碗筷,倒茶水,按照宴席程序依次上干果、土暖锅、包子、凉菜热菜等,热情地给客人敬酒添茶。

吃完一整套宴席,大家酒足饭饱纷纷撤下炕来,东家再安排下一波客人吃席。

如此循环往复。火炕默默承载着人们的欢喜悲伤。

6.家庭“医生”。

火炕还是“医生”。绝非虚言。

小时候,我和长我1岁的二姐经常感冒,一人感冒,立马相互传染。症状一般都是发烧、呕吐、浑身发冷、食欲不振。

忙里忙外的妈妈,还要照顾生病的我俩。

除了吃药,辅助治疗的还有火炕。

妈妈让我俩躺到炕上,盖好被子好好休息。

热炕好像妈妈的手,温柔地焐着虚弱的孩子。

热炕的烘托下,浑身发冷,呕吐犯晕的症状会减轻很多。

肠胃受凉不舒服,还是爬到炕上焐。

热炕又变成巨大的不用换水的暖水袋,贴心地暖着患者肚子。

妈妈因常年劳累,腰腿不好。她自有一招治疗方法,就是在火炕上焐。

忙完里里外外的活,妈妈就可以上炕焐了,盖好被子,静静地享受火炕的暖流。妈妈的腰腿病一般焐上几天也会不药而愈。

农村人长期睡热乎乎的硬板炕,即使体力活繁重,但身板都很硬朗,很少出现寒湿腿、风湿病、腰椎病等顽疾。

火炕从未远去

这些年,农村生活变化很大。很多人在县城买了房子。搬进楼房,年轻人们会照顾老人的生活习惯,装修时选一个房间盘上炕。

爸爸妈妈也搬进县城的楼房里住了,依然睡炕。

炕的盘法和装饰随环境变化而不断革新,不变的是三面靠墙、大面积、硬床板。暖气房很暖和,不再需要煨炕,炕烟味也成历史。

老人们说,睡炕就是踏实。

他们到其他地方小住,总念念不忘家里的炕。

每年夏天,爸爸妈妈还是会搬到农村家里住。妈妈重新煨起炕。

我们回家探亲,娘几个最喜欢围坐到炕上聊天。

还像小时候那样喜欢头枕着妈妈的腿,听她讲家里家外的事。

火炕和庄稼人一样,总是那么热乎、亲近、随和。

走到哪里,都难以忘怀陪伴我们长大的那一方温暖。

天脑蛋,青海门源人,喜欢分享美好。主播:珍珠,喜爱播音,向阳生长。