红西路军各支队转战祁连山区路线实地考察侧记

祁连山,巍峨雄峙,绵延千里;千沟万壑,峰峦叠嶂;皑皑白雪终年不化。

西路军30军代军长程世才在回忆录《在祁连山中》写道:1937年3月,祁连山仍是冰天雪地。高耸入云的山峰,披冰戴雪,一座连着一座,绵亘千里。寒风夹着雪末,从山头扑入峡谷,像利刀刮着皮肤。左支队的1000多人,穿着破烂不堪的衣服,拉着骨瘦如柴的战马,翻山越岭,迤逦西进。两天以后,虽然敌人被远远地甩在后面了,但是困难也更加严重了……这是1937年的春天。时隔86年后,也正是3月,一支考察队沿着红西路军的足迹,走进了祁连山。

一

为深入贯彻落实习近平关于传承红色基因的系列讲话精神,在新时期继续讲好长征故事,讲好西路军故事,2022年,中共祁连县委、祁连县人民政府作出决定,对80多年前西路军转战祁连的史实进行深入的挖掘,成立了祁连县深入挖掘整理西路军史料工作组。2023年2月9日至3月5日,工作组重走红西路军西征之路,踏访战斗遗迹,追寻红色足迹。工作组成员从甘肃省靖远县虎豹口红军渡河处出发,至新疆乌鲁木齐新兵营旧址,行程约六千多公里,详细了解了渡河部队在河西走廊和进入祁连山石窝会议召开前的作战历史以及左支队从肃北蒙古族自治县石包城乡大龚岔口走出祁连山、历经安西之战到星星峡再到新兵营的艰难历程。为了深入了解左支队在祁连山转战行进的行程,在前一阶段工作的基础上,2023年3月20日至26日,工作组部分成员又对石窝会议后西路军在祁连山中转战路线,作了实地考察。本人也是工作组成员,很想一起去实地考察,但工作组负责人说,此次出行,不能通车的地方要步行,每个人要背负60斤以上的行李、伙食、炊具及一些必要的器具工具等,夜晚还要露宿野外,女同志去确实不方便,就没让我们出行。没能走这一段西征之路,在我心里留下深深的遗憾。为此,我特邀马梦奇老师和满义正老师给我详细讲述了他们此行的所见所闻和惊险历程。我们三个找了一个安静的小茶馆,整整一下午时间听他们讲述,之后写下了这篇文字,弥补了一下心中的缺憾。

二

这次考察前,工作组做了较为充分的准备工作,系统阅读了有关西路军指战员的回忆录、历史专著、研究文章等,基本搞清了石窝分兵后三个支队尤其是左支队在祁连山区转战的路线和重要行动,先期对左支队在祁连境内行军走过的地方,如东岔达坂、上边麻沟,野马嘴、沙龙滩、分水梁、热水达坂、托勒河谷地、五个山滩、五个山河、五个山垭豁等进行实地查看,在物资保障方面,配备了越野、续航能力和车况好的车辆及除冰刨雪用的铁锨、十字镐和牵引绳等,给每个成员配备了军用行军包和照明灯,携带了汽化炉、锅、壶等炊具和必备药品及防止野兽袭击的鞭炮等,配备了定位仪、气压海拔测量仪、指南针、照相机,航拍器,携带了地图、参考资料。

三

2023年3月20日,工作组成员祁连县军人服务中心主任李扎西才让、县委党史研究室工作人员满义正和马梦奇及县委委派的熟悉地理测量的祁连县农牧局工程师马寿福、驾驶技术娴熟的司机才师傅和杨师傅一行从祁连出发,抵张掖,与先期邀约的甘肃省张掖市委党史研究室西路军研究专家陈金荣(四级调研员)、原肃南县委党史研究室主任西路军研究专家屈爱元、原肃南县武装部部长顾建国(负责资料拍摄)汇合,议定了考察行动计划。为提高工作效率,工作组决定在确定的考察路线上,根据不同地段的道路状况,选择不同的行进方式,凡是能通车的路段乘坐汽车,山势高峻陡峭、没有路的地方则进行步行。次日晨,考察组分成两组,先后经黑河出祁连山的峡口莺落峡口,分别向石窝山顶和芭蕉弯进发。石窝山顶是1937年3月14日西路军与马家军在石窝山作战后西路军军政委员会召开石窝会议的地方,芭蕉弯是石窝会议后张荣支队游击经过的地方。肃南县民政局王守斌局长、肃南县党史研究室殷长雄主任、肃南县生态资源局安合成局长得知工作组到祁连山中考察的消息,一大早从肃南赶到张掖,加入到第二组的行列。

第一组成员李扎西才让、满义正、马寿福、顾建国及张掖专家专门邀请的向导易祖才(康乐镇红石窝村牧民、原西路军三十军八十九师通讯排长易明清之子)于10:00抵达位于肃南县康乐镇大漫草沟的石窝会议遗址,在石窝会议纪念碑前向牺牲的英烈举行了祭奠仪式,之后,在石窝会议遗址通过测量记录了海拔、经纬度、温度、气压等数据,并用手机定了位,然后至夹几尔山梁顶,经易祖才先生指点,向南经夹几尔沟,徒步到长干河,行程约14公里。工作组在夹几尔沟西路军经过的芦芽泉、八亩地台地等处测量记录了海拔、经纬度等数据,并拍摄了相关资料。由于特殊的地理环境和草原的围栏设施,他们不能直线行走,只能沿着弯弯曲曲的羊肠小道和牧道行走,遇到悬崖要绕过去,一路荒无人烟。当天,天公不作美,遇上了大范围的沙尘天气,早晨从张掖出发的时候,冷风嗖嗖,进入祁连山里,能见度极低,给拍照工作带来困难。

到长干河后,他们沿河东下,徒步约2小时,至长干河与黑河的交汇处——龙脖子,与从芭蕉湾返回等候在那里的第二组成员陈金荣、屈爱元、马梦奇、殷主任、王局长、安局长等会合,此时已是下午5点左右。史料记载,这里是右支队转战过的地方。

两组人员汇合后,越过架在黑河上的铁索桥,到对岸的管护站,从这里乘车向夹道寺进发。一路翻山越岭,到夹道寺的时候,已近下午七点,天色将晚。

据当地群众说,夹道寺是裕固族的寺院,该寺曾于上世纪30年代迁址他处。这里是石窝会议后右支队一支与马家军战斗过的地方。早些年,人们曾在这里挖掘出了一些弹壳。他们去的时候,看到的只是寺院的遗址,斑驳的石头半淹在黄土之中,四周是枯黄的杂草,荒草中较高的芨芨草在寒风中摇曳。他们匆忙拍照、测量,记录了相关数据。

在夹道寺遗址,发生了令大家意想不到的小插曲。夹道寺遗址所在地及周围现在是马寿福家的草场,同行的肃南生态资源局安局长到这里后,也激动地说,这里曾经是他们家的草场,小时候他的家就住在这里,这里的一山一水都给他留下了童年的记忆。这里曾是甘肃省肃南县的牧地,甘青勘界之后,1960年夹道寺一带被划归青海省祁连县。真是时过境迁,物是人非。几十年后,同一片草场,两家放牧人的孩子在这里相遇,这是一种巧合?还是冥冥之中的安排?马梦奇老师说当时他很激动,让两个人握手,并留了影。这期间,陈老师他们的车在夹道寺附近出了故障。七点半左右,天已见黑,工作组返回,一路风尘仆仆,又冷又饿,抵达张掖时,已是22日凌晨2点。

因为在途中相互交谈中,了解到工作组成员对相关史料中出现的一些祁连山中的地名的具体位置还没有搞清,热心的王局长说他可以想办法寻找提供地图资料。22日,工作组到了肃南,王局长找来了地名标注全面的大比例地图和相关资料,工作组如获至宝,立刻查阅。通过仔细查找查阅,工作组成员找到并确定了史料中出现的一些地名,大致了解了石窝会议后各支队在肃南转战的路线。天快黑时,带队的李扎西才让主任接到单位电话通知,有事要求立即返回。工作组经过商量,接下来由满义正老师带队。当晚,李扎西才让主任、马寿福和才华什加师傅经张掖返回了祁连。23日早上8:00,工作组成员告别了安守斌局长、王合成局长、殷长雄主任后出发了,沿G213国道向西南,经隆畅河与白泉河交汇处的白泉门,沿路向南,在大岔牧场南折而向东,沿着用砂石铺成的通往肃南县杨哥乡的道路,快10:00到了大岔垭豁(位置:东经99.5651,北纬38.6172;海拔:3812米)。白泉门是干部支队从左支队分出后与敌人发生战斗的地方,西路军政治部组织部部长、红9军代政治委员、干部支队政委曾日三在战斗中就牺牲在这里。大岔牧场是1937年3月16日左支队翻过大岔垭豁后召开大岔会议的地方,大岔会议决定干部支队从左支队分出,就地开展游击,伺机东返延安,左支队余部继续向西,往祁连山深处行进。大岔垭豁在史料中被称为“白达坂”,是左支队翻越后暂时摆脱敌骑追击的地方。工作组都在以上各处定位、拍照、测量记录了相关数据。此后,工作组沿着左支队当年的行军路线,翻过东岔大坂。

四

1937年3月20日,左支队翻越东岔达坂进入祁连境内。新中国成立后,在当年左支队翻越东岔达坂的路线上修建了公路。2022年,公路升级改造工程完工,改砾石路面为柏油路面,并贯通了东岔达坂隧道,隧道以上原经过达坂顶砾石路面的简易公里已经废弃。为了测量东岔达坂的海拔等数据,工作组成员没有走隧道,而是沿着已经废弃的公路盘旋而上,路面崎岖不平,积雪越来越厚,快到山顶的时候,车陷入了厚厚的积雪里。工作组成员想打电话寻求救援,但手机没有信号,于是大家撸起袖子拿铲子,拿铁锹挖积雪,几个人费了九牛二虎之力,折腾了一个多小时,终于摆脱了困境。山顶空气稀薄、冷风瑟瑟,寒气袭人,几个人鞋里灌满了雪,手脚都冻麻了。这是第一次车陷入了积雪里,他们不知道的是,后面的好多路段比这个更难……

此行测到东岔达坂:经纬度为东经99°28′28″、北纬38°36′39″,海拔为4092.5米。翻过东岔达坂,车辆行至达坂隧道南口处时,与22日晚约定送李扎西才让主任到祁连后从县城赶来的马寿福、才师傅会合。马寿福、才华什加师傅说,他们很早就到了,但手机都打不通,不知道你们走旧路还是新路,已在这里等候多时了。此后,陈金荣、屈爱元、顾建国、马梦奇、满义正、马寿福、才华什加、杨建云八人,继续沿黑河北岸向西北方向前进,过热水大坂(黑河与托勒河的分水岭),到托勒河谷地,西行经托勒牧场,折向西南,由五个山垭口(托勒河与疏勒河的分水岭)翻过托勒南山,到疏勒河谷地,到达天峻县苏里乡,从苏里沿疏勒河向西北方向行进,经尕河、考克赛、花儿地、硫磺矿,折向正南方向约30公里,再向西北方向,翻越音德尔达坂,经查干布尔嘎斯,到达野马河谷地,然后向北行,翻过龚岔大坂,从肃北县石包城乡的大龚岔口走出了祁连山。

翻过东岔达坂后,工作组沿着214省道,在重要地点拍照、测量、记录,12点左右,工作组到达央隆。

当年,左支队翻越东岔达坂后,沿黑河北岸西行,在黑河源头处的分水岭与党中央取得联系后,于3月25日翻越热水达坂,30日到达央隆(史料中称陶莱),4月3日翻过五个山垭豁,走出祁连,进入海西州天峻县境内。

工作组在央隆匆匆忙忙吃完午饭,给车辆加满油,又马不停蹄赶路。翻越五个山垭豁的路况很不好走,有些路沿着水沟,蜿蜒曲折,坎坷不平,许多路面都结了冰层,有的陡坡处冰层不断叠加,形成一个个台阶,高出流下的冰水汇集在低处还没有上冻结。天气阴沉,寒风凛冽。车又陷入了峡谷中的一处冰滩上。工作组成员踩在冰水里用十字镐铲雪、用石头填路,齐心协力,走出了一段段险恶之路。快到垭豁的时候,又遇险情。一处路面上方陡峭的山体滑坡,把路面填成了几近45°的斜坡,足足有七八米长。司机仔细看了一下,说可以闯过去,换档,加上四驱,踩油门,便驶上了倾斜的路面。车里的每个人凝神屏吸,心都提到了嗓子眼,一旁是深谷,万一侧翻,后果不堪设想。当车辆摇晃着驶过这段惊险的“路面”时,每个人都长长地舒了一口气。颠簸在凹凸不平的山路上,从托勒牧场到五个山垭豁不到50公里的路程,他们走了近五个小时。

下午四点,工作组到达五个山垭豁,山口的风很大,他们照例完成了测量,记录,然后前往苏里乡。从五个山垭豁到苏里乡,一路是向阳的下坡路,几乎没有冰雪,车辆行驶得很快。

到苏里乡,街道上冷清寂静,几无人迹。大家商量,先到乡政府打听有关情况后再做决定,但在乡政府,他们没有找到一个人。复又回到街上,前后共遇到和找到了三个人,问了一下有关西路军左支队的事,都说不知道,再问问这里到考克塞、花儿地怎么走,有多远,两个人说不知道有考克塞、花儿地,有一人说,到考克塞的路不通,花儿地离这里比较远,天黑前可能到不了,又问这里有没有旅馆,都说夏天的时候有一个,冬天不营业,其中一个说有一个小饭馆,到晚上搬走桌椅,腾出地方,可以睡在地上。他们8人先前谁也没有到过苏里,谁也不知道这里的情况,住一晚还是继续走?他们决定向尕河方向前行!

离开苏里乡,驶上砾石路面,行不多远,才华什加提议拨打114查询一下乡政府的电话,可以问问情况,万一乡政府有人而我们刚才没有找到呢。掏出手机准备查询,发现又没有信号。继续前行,走了约四五公里,看见道路的远处尘土飞扬,一辆皮卡车相向驶来,终于看见人了,大家有点小激动。车快靠近时,才师傅摇下车窗,挥手示意,车停了下来,车上共有两个人。打听情况,他们说,这就是通往尕河的公路,再往前走,也可以到考克赛、花儿地,但一路上都没有村庄,没有人家,也没有手机信号。工作组原本打算通过手机定位在携带的地图上标注出相应的位置,也通过对照手机定位的实际地点和地图标注地点确定行进的道路不发生偏向,当听到一路没有人家也没有信号的消息,大家顿感压力倍增。

一路确实没有人烟,天地寂寥,空旷苍凉。下午五半左右到达尕河管护站。管护站里没有人。他们没有多停留,继续沿着崎岖不平的山路向西行走,也不知道哪里停留住宿。太阳离远处的山头已不远,他们心里不免有些焦虑。

行走中,路分成两条岔路,一条向南通向左侧的疏勒河,一条向西北方向,不知道该走哪条路?一旦走错,将不知走向哪里。他们大胆决定一直向西走,和当年的红西路军一样。他们沿着向西的岔路行走,开始了冒险之旅!一路折而北向,拐进了大山里,没有看到任何路牌之类的东西,满义正老师让马寿福查看地图,但地图比例尺太小,标注也不太详细,不能确定到了哪里。因苏里乡没有加油站,车在那里没有加油,返回又怕车辆油不够,大家心里忐忑不安。车绕过一个又一个山弯,终于看见很远的一个垭口处立有一块牌子,大家急切地想知道牌子上有没有字,走近一看,牌子上赫然写着“疏勒山垭口海拔4421m”,错过考克赛了?大家一脸疑惑。后来才知道,考克赛一带被确定为祁连山自然保护区的核心区,原来经过考克赛的道路改为从疏勒山经过。马梦奇和满义正两位老师说:“当从疏勒山下来后,出了山口,看见了一条河,当确定那是疏勒河的时候,心一下子宽敞了,并说这次考察幸亏没有带你们女同志,一路太危险了”。

出了山口,沿着山脚下的砂路向西行进,路左面就是疏勒河河床。天快黑时,看到远处的地平线上有一些建筑,车行到门口,从铁栅栏门口望过去,院子的宣传栏上写着“花儿地管护站”几个字,他们好像吃了个定心丸,心里踏实了许多,他们都暗自庆幸没有走错路。

继续走?还是住在花儿地?

有的老师决定继续走,满老师看看天色将晚,坚持住在花儿地管护站。大家站在门外往里呼喊:“有人吗——”没有回应,看看门虽关却没有上锁,用铁丝缠住。他们解开铁丝,进入院内,管护站里没有人。马梦奇老师说这里有“夜不闭户,路不拾遗”的感觉。院里有一排板房,门同样没有上锁,进入房门,从走廊看过去,共有5间房,其中三间有床,一间架有一个小火炉,床上都没有被褥,床垫上都铺了一层灰尘。他们有的从车上取下行军包,拿出汽化炉和炊具,打算烧水煮方便面,有的打扫房间。满老师和马寿福老师去疏勒河打水,敲开了冰层,舀了一壶水。满老师去舀水的时候看见了一推黑乎乎的东西,走近一看,是一堆羊板粪,他乐怀了,拿了几块回去。陈金荣老师看见后激动地说这是好东西。

有了羊板粪,很快生着了炉火,待火烧旺,不一会儿,水也烧开了。他们用汽化炉热了中午在央隆乡小餐馆打包的一点剩饭,用开水泡了方便面,热热乎乎吃了一顿简单的晚餐,并商量了一下行程。晚上商量第二天行程的时候,有的人提议次日六点出发。但满老师坚持稍微晚一点走。因为早上六点天还很黑,屋子里没有灯大家容易拉下东西,二是路况不熟悉摸黑行走比较危险。在满老师的坚持下,大家同意满老师的安排。之后,他们分别到有床的三个房间,打开了各自的行军包入睡。

夜里,大风呼啸。

满义正老师说虽然盖着行军包里的被子,但因为天气太冷,还是冻得睡不着。板房顶上烟囱的洞口张着大口,冷风直往里钻,夜里蜷缩在被子里,瑟瑟发抖,一直不能入睡。其他老师夜里也冻醒几次。

翌日清晨,他们早早就起床了,烧了开水,泡了方便面,吃了馍馍,感觉热和了一点。天亮的时候,他们收拾好行军包,放到车上,把管护站的三间房间卫生打扫的干干净净,把炉子里面的炉灰全部拔出来倒干净,用水浇湿,不留火的隐患,烧了些热水洒到地上(冷水洒到地上渗不下去),把地打扫的干干净净,并把没有用完的羊板粪放回了原处,把门用铁丝绑好,满老师写下了一份感谢信:

祁连县西路军考察组一行八人于2023年3月23日途经贵地,在贵站借宿一晚,打扰你们了。谢谢!并留下了车牌号码。

真正是“小事见格局,细节见人品”,听完马梦奇和满义正老师的这段描述,我心里特别感动。

历史,总会在某个时间与现实交汇。这也让我想起在《祁连文史资料第一辑》里记载的一个故事:“1937年3月23日,走进祁连县域的红西路军左支队,在野牛沟以西分水岭地区准备宿营。又累又饿的将士们看到不远山坳处,有几户牧民的帐篷。

李先念、程世才带领部队向着帐篷走去。这里是只有四户牧民的居住点,牧民们闻风躲到了远处的山洞,没来得及把粮食带走,一个皮袋子里装着青稞面,一个木匣子里装有炒面和酥油。程世才吩咐后勤班的战士们烧火做饭,用皮袋子里的青稞面烧了面糊糊,给每个战士盛了一碗,部队离开时,在皮袋子里留下了银元和一封信。

尊敬的乡亲:

我们是中国工农红军,是老百姓的子弟兵,为联合各民族抗日救国。部队路过你家,食用贵户粮约六十斤,留银洋二元,以抵粮价,未经允许,希多原谅。

看着部队走远后,牧民回到了住处看到了信和银元,他们看到帐篷里所有的物件都原封不动的摆放着,都非常的感动。”

红西路军精神在他们身上传承和延续!

五

早上九点出发,刚走了一程,“路”拐进了河床。车辆在乱石和沟沟坎坎中颠簸了好一段,又拐上了一个山梁,向南又向西,眼前突然出现了一大片开阔的平地,陈金荣老师说,根据掌握的资料,这里就是花儿地。拍照、测量、记录,又行走十余公里,远远看见一排排残垣断壁,到了硫磺矿矿部。走近矿部旧址,眼前一片荒芜,没有一丝生命的痕迹,只有躁动不安的风沙肆虐横行。马梦奇老师和满义正老师说天气特别寒冷,风像刀子一样刮得人浑身疼丝丝的,更让人不由自主地打颤,站都站不稳。马梦奇老师说他数了一下,共有三十几排房子,每一排有十几间房子,而且还有个大礼堂的遗址。可见当时硫磺矿运行的时候这里特别繁华,如今繁华落尽,人去屋空,只留下这些残垣断壁在寒风中呜咽,诉说着岁月的沧海变幻。

马梦奇老师和工程师马寿福虽然冻的瑟瑟发抖,但两个人仔细地看着这些残垣断壁,想找到一点有用的蛛丝马迹。功夫不负有心人,马梦奇老师在一截残破的墙上看到残留着一小块残缺斑驳的报纸,报纸上写着“……招待各国专家……李先念总理致祝酒……新华社北京一九七三年十二月三十一日”。马梦奇老师激动地大喊,快来看,快来看,这里有李先念主席的名字。当看到李先念主席的名字,几个人激动万分,都说这是冥冥之中的一种巧合。陈金荣老师更是如获至宝,拍了照片。当我问陈金荣老师当时看见这残墙报纸的时候心情是怎样的?陈金荣老师说:“当时就想,李先念主席在天之灵会保佑我们走出祁连山的,当年他是政委,恰恰是他副总理的报道,冥冥之中,就是西路军伟大精神会感召我们一路前行,无怨无悔”,看到陈金荣老师发来的照片,虽然聊聊数字,我看的时候也是心潮澎湃,热泪盈眶。当年,花儿地就是李先念主席带领左支队的将士们走过的地方。今天,在这荒无人烟的地方,在这断瓦残垣上看见了李先念主席的名字,给了考察组老师们莫大的精神鼓舞!

一路风沙漫漫、山石裸露寸草不生,荒凉的大地上没有一丝生机。满老师说一路行走,尤其到了硫磺矿,感觉是走在月球上,干涸、荒芜、苍莽。1937年4月9日—10日,西路军左支队在蒙古族牧民诺尔布藏木带领下,先后到达花儿地、硫磺矿。黄火青在《一个平凡共产党员的经历》中这样描述:“西路军左支队在蒙古族牧民诺尔布藏木带领下,先后到达花儿地、硫磺矿。“次日晨,队伍沿着小路前进时,发现山是红石头堆积成的,闪闪发光,山沟的水有硫磺味。捡些石头支起锅烧水,石头都烧化了,可能是硫磺矿。”

六

硫磺矿地处天峻县和肃北县的边界,这里有天峻县人民政府2012年立的界碑,一面写有“苏里”,另一面写有“甘肃”。满义正老师拍了界碑的照片,这也一份珍贵的资料。离开界碑,一个拐弯,车就走上了一条修在悬崖上向下的陡坡路,悬崖下是一条河,结着冰,漫着水。车向下行驶,路面上出现了一个大洞,车身紧贴着崖壁缓慢行驶,终于绕开洞口开了过去。车到崖底,只见顺着河床中间的冰面上开了一条一米多宽,两米多深的冰槽,冰槽底部,河水在急促流淌,冰槽像天堑一样挡住了去路。工作组的老师们纷纷下车前去探路,终于在河流的下方100多米处发现了一个可以渡过的地方。大家用十字镐挖出河边半陷在冻土中的大石头,垫了一个车刚能走过去的路。穿过河滩,又上了一个山坡。老师们回头看了一下走过的路,一个个吓坏了。刚刚走过的那条崖壁上的坡路,下面的路基被河水冲刷发生塌方而掏空了,路面像一个架板悬在半空中,万幸路面冻的瓷实,不然路面坍塌,连车带人会掉下去。好险哪!

那回头一望,让大家不寒而栗。现在想起,依旧心有余悸。

前路蜿蜒曲折坑坑洼洼,惊魂未定的老师们又继续前行。

七

车继续行驶在渺无人烟的荒山之中,两边连绵起伏的山峦裸露着狰狞的面目。大地干旱的景象让人心悸,像是一幅死亡的画面。马梦奇老师说行走在这广袤无垠的荒滩,真有一种被世界抛弃了的孤独感。地上没有路,只是沿着荒滩一直前行。

马老师再一次感叹说这次幸亏没有带女同志,太危险了。

又遇见了一个岔路口。该朝那边走?

天无绝人之路。忽然,远远地看见了一个圈窝,一个破旧低矮的尕茅庵,烟囱里冒着袅袅炊烟,远远听见狗吠声。看到眼前的景象,大家特别兴奋,终于能看见人烟了。

可是,下车后,尕茅庵里面没人,两辆破车躺在地上。无奈,他们只能辨别方向前行。走了一公里左右,突然看见对面山坡上晃动着一个人影,在赶着羊群。奇迹,在这荒郊野岭,远离尘世的地方碰见一个人真正是奇迹。“哦……哦……哦……”满义正老师朝着山坡喊了几声,那个人听见后飞快地跑了下来,身后尘土飞扬,行走的羊群也踏起了一层层飞扬的尘土。

我想,山坡上没有草,羊在吃什么?

这是一个牧羊人,戴着一顶黑色的“贼娃”帽,只露出了一对眼睛。大家猜测,这应该是蒙古族人,要用蒙语交流,怎么办?满义正老师先用普通话问了话。他用青海话回答。他说是祁连人,大家一听又惊又喜,高兴坏了。牧羊人也高兴坏了。

大家问走那一条路可以通往龚岔大坂?他说他不知道。大家的心情又一下子跌落到了极点。

他说他来这里才二十几天,整个大山沟里只有他一个人,这二十几天里没有看见过一个人。只看见了一辆皮卡从这里(他用手指着)走过,但地上没有路。只这么一句,就给了大家信心和力量。当满义正老师问他这里手机没有信号怎么和外界联系?他说他的牧主留给他一部卫星电话,定时和他联系。牧羊人说卫星电话话费好贵啊,一会时间就二百块钱,他一天的工钱只有二百块,并说过一段时间要回去了,这个地方待不下去。

牧羊人兴奋地说他有狼伴。每天下午一个狼群都在尕茅庵前方的冰滩上跳舞。他拍了照片和视频。在视频里看见狼双双成对在练舞,玩耍。有的狼对着视频,眼睛里泛着绿莹莹的光,看着让人毛骨悚然。但牧羊人说他不怕。每天下午,夕阳西陲的时候。一个孤独的牧羊人看着一群狼翩翩起舞,这是怎样的一种情景?让人难以置信。但这就是事实。在荒山野岭,狼在跳它们的舞,牧羊人在拍他的视频,互不侵犯,相安无事。

图片

考察组成员走到时候,留给了牧羊人几瓶矿泉水,他欣然接受了。

当听完两位老师的讲述后,我的心情久久难以平静。

八

车在茫茫贫瘠的荒滩上行走,满目荒芜,捕捉不到一点儿生命的气息。

大概走了2小时左右,翻过了一个垭口,远远看见山坡上有一个板房,大家心头为之一振。走近一看,板房里无人,房子的门牌上写着“盐池湾乡,阿尔格勒泰村”,他们又继续前行,走到了音德尔达坂。满义正老师说在音德尔达坂差一点走不出去了。

天气阴沉,阴云密布,寒风刺骨。爬上音德尔达坂,只见眼前一个广阔无边的大雪滩,眼界宽阔,看不到边际。大滩上布满一大坨一大坨的积雪。长年累月的积雪下是一个个陷阱。大滩上没有路,车无法避开积雪。车每走几步就陷入雪中。两辆车相互拖着才能走出雪的陷阱。走着走着让人害怕了,几乎让人绝望和崩溃。手机没有信号,天气寒冷,要是走不出去那后果不堪设想。什么时候才能走出这大荒滩?每个人都心里焦虑不安。

马梦奇老师和满义正老师又说这次幸亏没让你们女同志来,太危险了。

天地晦暗,寒风怒吼,四野苍茫。

他们一部分人在前面探路,一部分人拖车。满义正老师说人在积雪上蹦跳,积雪丝毫不动,但车一经过就陷下去,历经艰难险阻,终于走出了一处绝境。下达坂的时候,山连绵起伏,雪地一长溜一长溜连成一片,车没办法绕过去。马梦奇老师说多亏了两个经验丰富,技术过硬的司机。满义正老师说车陷进雪里,人推车的力量太渺小了。

下午三点左右,终于翻过了音德尔大坂。

天气越来越不好了,扬风夹雪,气温骤降,大家又冷又饿。大家在车上吃了点馍馍喝了点矿泉水,又继续赶路。

野马滩辽阔无垠、干旱苍茫、杳无人烟。满义正老师无限感慨地说:“野马滩好大好大啊……”

在风雪交加中他们艰难行走,远远地看见了一个板房。大家心头热了一下,直奔板房,无人。经过了五六个板房,依然看不见人影,到了最后一个板房的时候,又没有了路。

行走途中,一条突兀出现的山又把路分成了一条向西,一条向南的两条岔路。他们沿着西边的路前行,因为心里一直有着西征的意念。

路,没有走错。

车缓缓而行,满义正老师透过窗户看见了远出一个小小的界碑,他跳下车跑过去一看,残破的界碑上写着“大龚岔支6.1991.6”。看到界碑,大家舒了一口气。路走对了。到了山顶,大家测量了相关数据后继续前行。翻过龚岔大板,是榆林河,沿着河沟是漫着水的冰滩,车不时陷入冰窟窿,又差一点走不出去了。

远远地看见了当年程世才站在上面讲话的小土山。看到小土山大家激动万分。出了沟口,看见了信号塔和一个管护站。大家又是激动万分。不远处看见了高高矗立的碑。当看见“红西路军西出祁连山简介碑”几个红色大字的时候,大家雀跃不已,激动万分。大家围着碑转了一圈,陈金荣老师跪下了,屈爱元老师跪下了,顾建国老师跪下了……陈金荣老师眼含热泪,说话哽咽,他激动地说几十年的心愿终于实现了。此情此景,在场的每一位老师无不为之动容。大家鞠躬缅怀,敬酒,鲜花。陈金荣老师长跪不起,久久不愿离去,军人出身的顾建国老师向着碑介敬了庄严的军礼!

男儿有泪不轻弹,只是未到动情处 。我问马梦奇老师和满义正老师,当时有没有激动落泪,他们两个说真正的感动了,也是抑制不住内心的情感,也是热泪盈眶!

此次考察,整整失联了36个小时。走出龚岔口,有电信手机(其他通信无信号)的老师第一时间给刘维平老师发了信息,报了平安!

荒无人烟的祁连山,在这无法理解的生命绝地上,为何会诞生出人类的奇迹?那就是信仰的力量!这人间奇迹是--李先念带领的左支队走出了这生命的绝地,走向了胜利!

九

我问马梦奇老师这次考察有什么感想?马梦奇老师说此次在红西路军左支队行军线路考察途中有想不到的五个巧合。

一是考察组成员无意中来到了老家。2023年3月21日早上10点左右,到张掖市甘州区甘浚镇西洞村西洞堡现场了解当年战况时,随行司机杨建云(现住门源)指着不远处的村庄说,这是他的老家,他老爹年轻时的家,现在这个村庄上还有他们的庄廓。

二是考察组一成员与一协助人家的草场竟是同一片草场。2023年3月21日傍晚7左右,从张掖出发来到了夹道寺,考察组成员马寿福说这里是他们家现在草场,甘肃肃南土地局王局长说这里曾经是他们家的草场,夹道寺草场新旧主人为此激动不已,握手致意。

三是西路军左支队领导人的名字出现在废弃的硫磺矿矿部的残垣断壁的报纸上。2023年3月24日10点左右,考察组从花儿地出发来到了硫磺矿,看到曾经的硫磺矿矿部30多幢300多间房屋的残垣断壁,走进其中一间房屋,无意在墙壁上看见所剩无几的报纸上写着“国务院副总理李先念……”我们猛然想起,李先念就是带领西路军左支队走出祁连山的人。

四是左支队与考察组所找的向导数量一致。左支队在大岔牧场找的向导东那个就是肃南县屈爱元,左支队在托勒找的向导尔尕木(热水达板至五个山垭豁)就是考察组在苏里碰见的路人、左支队在尕河找的向导旺迪登巴就是考察组在盐池湾包尔沟遇见的牧羊人——祁连拉洞人。

五是左支队与考察组在天峻至肃北走的路线一致。考察组在天峻至肃北走的过程中,虽然得到了路人指点,但路长仅100多公里且不见人烟,就这样好多地段都是凭着运气在行进,过了天峻和肃北交界,到了查干布尔嘎斯就不见像样的路,完全摸着石头过河,当看见公岔大坂口上的电信塔和管护站时,大家舒了一口气——走对了(2023年2月份工作组经过张掖——酒泉——瓜州——肃北——公岔达坂口)。

花儿地,给马梦奇老师留下了难以磨灭的记忆。他这样描述走过花儿地的感想:“花儿地,一个地名,地处肃北县与天峻县交界处。先前没有听说过这个地名,首次听见感觉这里是花的海洋,花的世界,花的天堂,感觉这里的植被资源丰富,气候湿润宜人,有草有花有水,生态环境相当不错。就算冬天,也比我所处的生活环境好许多。

2023年10月24日下午6点左右到达花儿地,两边的山峦不断往后移动,四周植被稀稀拉拉,真的不敢想这里的牧民怎么生活,这里的牛羊吃的是什么。从尕河到花儿地,路途崎岖,不见一个路人,不见一个生灵。

晚上下榻在花儿地宾馆——花儿地管护站板房,虽说板房内有取暖的火炉,板房周边有木材、羊板粪等取暖的燃料,且考察组人员人人穿着黄军大衣,冬装装备相当不错,可依然抵不住寒风的侵袭,零下十几度的温度使有些人好几次被冻醒,有些人可能整夜挺过来了,没有睡着。这时我不禁想起当年的西路军左支队差不多在这个时候路过这里,和我们这次不同的是,他们的人数比较多,我们只有八个人;他们的冬装基本没有,如果有也就是破羊皮、破牛皮、破兽皮裹在身上,抵御冬季的寒冷……且这些人都不是本地人,谈不上环境适应,而是四川、江西等地的南方人,想必他们宿营都在抱团取暖,行军时靠运动取暖,有些人还扛着枪支,背着装备,衣衫褴褛……他们太艰苦了,他们相互搀扶,深一脚浅一脚的一步一步丈量着几百公里山路……他们太不容易了,他们一路上饥的比饱的多,基本上食不果腹,饥肠辘辘……他们太艰难了。

西路军,在我党史和军史上,它是一个悲壮的军队,存在时间相对较短,从1936年11月11日建立至1937年5月1日到达新疆近半年时间,经过的古浪、永昌、高台战役有进攻有防御且防御都失败了,倪家营、梨园口等的战役都是阻击战和防御战,损失相当大,由出发时的两万人多人减少到结束时的四百多人。

悲壮的西路军,英勇的西路军精神永垂不朽!”

神秘而遥远的花儿地,给了我无尽的遐想,真想一睹它的容貌,哪怕它荒凉无秀色,哪怕它寂寥无人烟。

我问满义正老师这次带队考察有何感想?他说:“当年,深入祁连山区的西路军左支队面对天寒地冻、崇山峻岭、饥饿伤病等重重困难,在极度严酷的环境中挑战人类生存极限,成功走出了祁连山,创造出了战争史上的奇迹,这是信念的胜利,团结的胜利。在挖掘整理西路军转战祁连史料的工作中,本人作为工作组的一员,有幸与西路军研究专家、与工作组成员一起,重走左支队转战路,更加深刻地感受到革命之路充满艰辛,成功来之不易。时至今日,在全体成员的共同努力下,我们的工作取得了一定的成绩,这是对我最大的慰藉。”

我问陈金荣老师参加重走西征之路有什么感想?陈老师给我发来了他写的感悟:“2023年3月26日,下午5点30多分,历经5天,我们终于从石窝山考察西路军行军路线走出了祁连山,看到大公岔山口的那一刻,禁不住热泪盈眶,想到祁连山中的每一步艰难的历程,首先想到是西路军先烈英灵在天之灵看着我们,保佑着我们,指引着我们,我们才走出了祁连山,否则是难以想象的,如果我们走错一个山口,车辆一旦断油,在无人区,后果不堪设想。回首高耸入云的祁连山,白雪茫茫的祁连山,首先想到西路军前辈,他们把天下的苦难受尽了,难以想象,他们是怎么走出气候极端寒冷,漫天大雪冰川不断的祁连山,那就是:走出祁连山就是胜利的革命英雄主义精神!首先想到的是,这辈子值了,30多年来,无数次走过虎豹口到星星峡的西路军历程,祁连山中的这一段,是我心中的大梦,从青丝盼成白发,今天终于梦想成真,今生今世活的值了!首先想到的是,感谢祁连县的领导,感谢刘维平主任想到了我,感谢考察组的李扎西、满老师、马工程师充分准备,最最感谢驾车前行的才师傅、杨师傅两位兄弟,是他们的坚持和不离不弃,终于完成了我一生中的最大愿望,此生无憾!

面对大公岔西路军纪念碑,我长跪不起,感谢伟大的西路军!我饱含热泪拥抱两位驾车师傅,眼泪奔涌而出,久久不能分开!”

我问屈爱元老师,参加重走西征之路有什么感想?屈老师给我发过来了他写的西路军西行支队转战祁连山区路线考察报告《冲出绝境 走向辉煌》。他在文章这样写道:“我从小生活在肃南山区,很小就从父辈们的口口相传中听到了西路军英勇顽强、欲血河西的悲壮惨烈的故事,可以说是听着西路军的故事长大的。参加工作后,特别是在党校和党史研究室工作期间,对西路军的认识提高到了新的高度,通过阅读、查阅相关资料,撰写西路军书籍、文史材料、讲授西路军内容党课,我被西路军的英勇事迹所震撼,对他们的精神所感动。曾4次沿三大主力会宁会师至渡河后西路军的组建,至新疆新兵营的西路军行进路线、激战地进行了考察,收集了大量的文史、图片资料。唯独西路军西行支队走过的这条线路没有走过,曾多次打听、试图走一趟,但听知情人士讲,这条线路无路可走,非常艰难,只能放弃。这次应青海祁连县相邀,点燃了我走这条线路的希望。我愉快接受,暗下决心,要了结这一心愿。

当我们走完这段历程后,走出大龚岔口时,我们几乎已精疲力尽,但大家喜出望外,都深深的叹了一口气,被中国工农红军西路军西进支队英勇无畏的西路军将士的毅力所震撼!所感动!所惊叹!如今,在这样好的条件下,吃穿不愁、行进有车马、通讯方便,行走这条线路都如此艰难,在当时的条件下,西路军将士绝处逢生走出了这条路,可想而知,是多么的艰难。今天,这段悲壮的历史已离我们越来越远,但中国工农红军西路军转战从河西地域转战祁连山区,不仅在祁连留下了诸多红色印记,也留下长征精神、西路军精神,这种精神永远在这片土地上延续,传承。

考察组重走西路军在祁连山中西行的路线是一件意义非凡的大事!是我梦寐以求的愿望!为完整记述西路军的西征之路添补了空白,也让九泉之下的西路军将士得到了极大的欣慰!

西路军将士永垂不朽!西路军精神永放光芒!”

看完四位老师的感想,我也是心潮澎湃,无限感慨。英雄从未远去,精神催人奋进。也许,岁月能改变山河,但红西路军精神永远不会褪色,成为一面红色旗帜,将超越时空,成为一代代中华儿女永恒的追求;也许,时间会冲淡记忆,但历史决不会忘记,为祖国抛头颅洒热血的红西路军将士,他们的英名永载史册,与日月同辉,与山河共存!

十

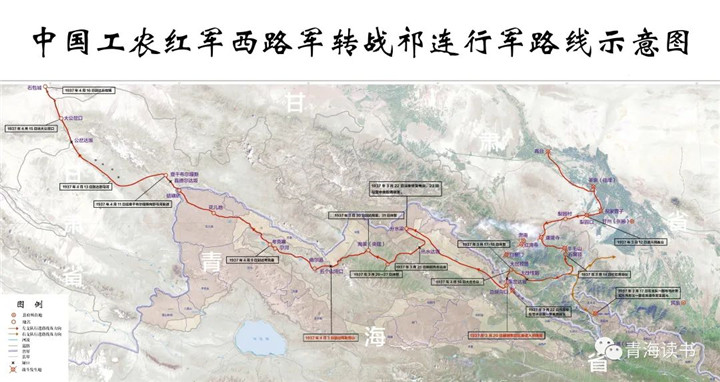

“实践出真知”。此次考察,他们测得石窝山经夹几尔沟到长干河11公里,夹几尔沟与长干河的交汇处到大岔垭豁50公里,大岔垭豁到大岔牧场7.5公里,大岔牧场到东岔达坂8.5公里,东岔达坂经边麻沟、沿黑河到分水梁97.5公里,分水梁到热水垭豁38.5公里,热水垭豁到托勒牧场53公里,托勒牧场翻过五个山垭豁到天峻县苏里37.5公里,苏里到尕河33公里,尕河沿疏勒河到花儿地65.8公里,花儿地经音德尔达坂、野马河谷到龚岔达坂119.3公里,龚岔达坂到大龚岔口16.8公里,共538公里。祁连县红西路军转战祁连行军路线考察组成为了第一次完整走过红西路军在祁连山中西行线路的考察队伍。同时,考察组第一次完整梳理出了红西路军各支队在祁连山中的行军日程,第一次制作完成了《中国工农红军西路军转战祁连行军路线示意图》,第一次确定了红西路军左支队在祁连县行军时间为15天,填补了全国红西路军历史研究的空白。

写完这篇文字,我的内心虽然有所释怀,但依旧有一个心愿盘踞心间,有朝一日,若能走一趟石窝会议后西路军在祁连山中的转战路线,此生便无憾!

一叶禅,中国少数民族作家协会会员、中国西部散文协会会员、青海作协会员,鲁迅文学院第二十七期少数民族创作班学员,青海传媒在线签约作者。