【青海在线网·散文】观看《雪豹》,致敬万玛才旦

一个发生在普通牧民家庭的真实故事,一次三年磨一剑的悉心创作,以人豹之间的生存冲突,诠释爱与信仰的厚重,也传递着万玛才旦导演对世界的省觉与期待。

有影迷这样评价电影《雪豹》,这是对影片最好的诠释吧。

1

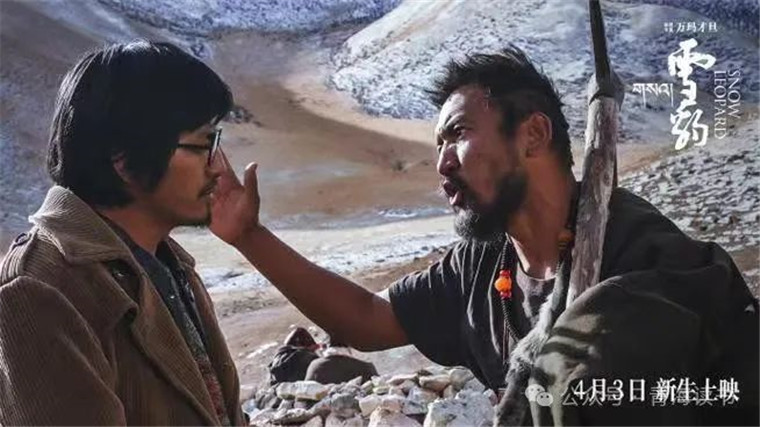

上映前,就看不到不少关于《雪豹》的介绍、剧照。

影片上映就想第一时间去看,但火爆程度超出预想,前几天根本买不到票。两周后的周末才约上婆婆和儿子老少“搭档”,一起到小城影院观影。

特意选择沙发座椅的小影厅,很舒适。但也因票仍很紧张,三个人的座位不在一起,我只能“顾小弃老”。

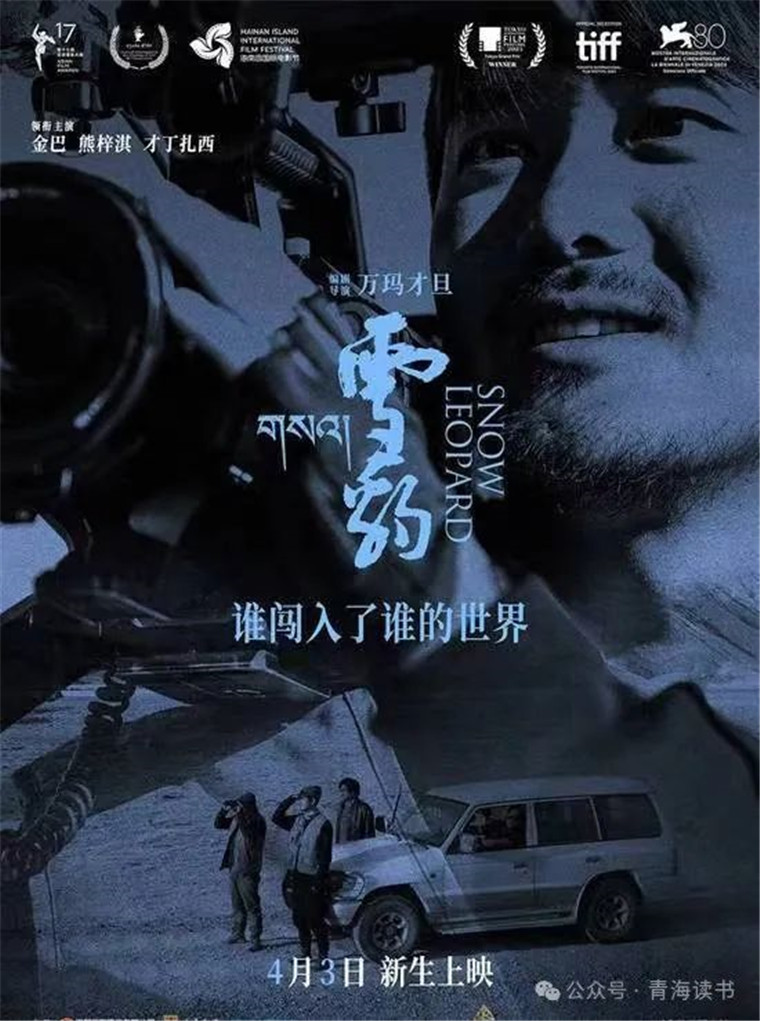

影片一开始的场景是粗粝的大西北,确切说就在青海,笔直的公路,蓝天,大风,三菱越野车,广袤的草原,车上几个男人谈论热烈,一开口竟是听不懂却很亲切的藏语。

坐斜前排不认字的婆婆,看得很认真投入,我知道她基本看不太懂了,但也爱莫能助。只能给旁边同样不怎么认字的儿子时不时小声做个“翻译”。

车上,藏族司机飙一首人人会唱的《拉萨酒吧》,小小的影院气氛顿时活跃起来——这种在影院看着本土产出的电影的感觉很美妙。

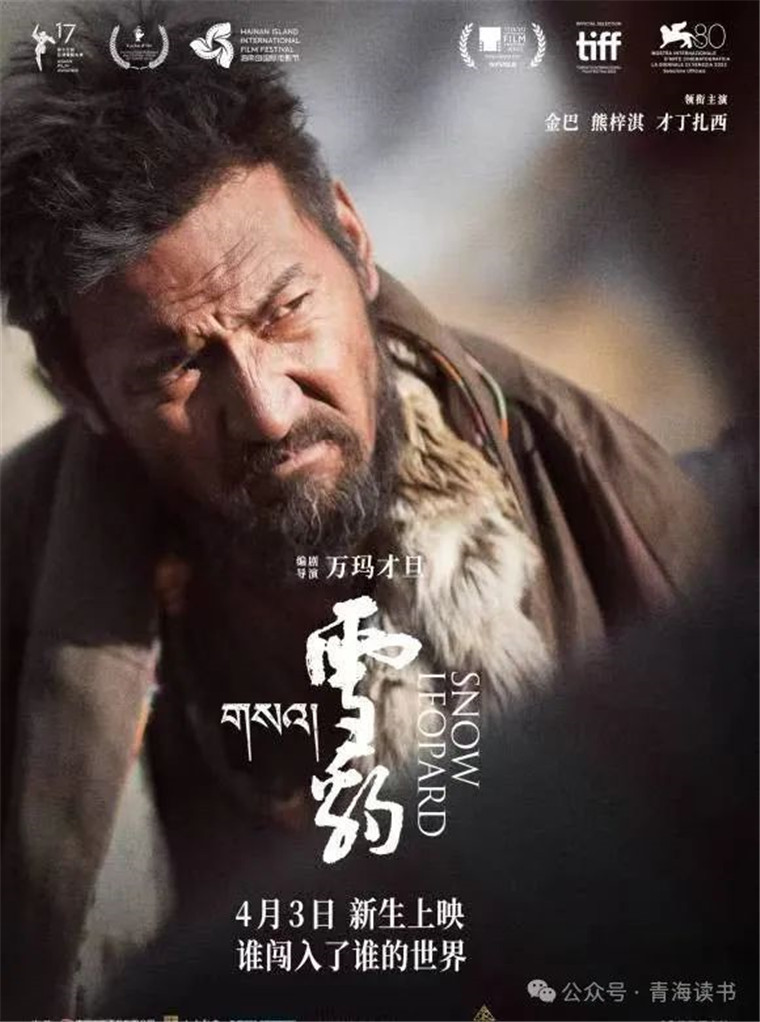

《雪豹》讲的一只雪豹咬死了牧民金巴大哥的九只羯羊,几个牧民将“肇事”雪豹圈到了羊圈。

金巴损失了大羯羊,等于损失了近1万元,他怒不可遏,恨不得痛打一顿雪豹,甚至让“那畜生”偿命。

越野车上的电视台记者、摄影师等人赶往事发地金巴家采访。

同他们一起赶到事发地的还有片中重要角色“雪豹喇嘛”,因他酷爱拍摄雪豹得此雅称。他是金巴的弟弟。他和雪豹有着“过命”的交情。

金巴在电视台镜头前痛陈雪豹恶行,一直在说要“打死那畜生”,他说那九只羯羊是他最大的、最好的羊。但大家都能看出,他其实并不会真的把手中的锄头挥向羊圈中的雪豹。

金巴连珠炮式的痛诉是影片一大亮点,一个个性鲜明的藏族汉子“跃然屏幕”。观众情绪也被这位耿直的牧人带动:是啊,损失这么多羊可怎么办?

后来,副乡长来了,不能解决。森林公安的执法人员来了,要求即刻释放国家一级保护动物雪豹,金巴则要求政府先赔偿再释放,双方争执不下,甚至扭打起来。

金巴父亲拿出辛苦积攒多年,准备带喇嘛儿子去西藏朝拜的钱给大儿子金巴做羊损失的赔偿。

当然,大儿子再痛心损失也不会要这个钱。

最终,父亲牵着两个儿子的手,走到羊圈打开圈门,放出了雪豹。

雪豹不愧为雪山精灵,它用自己的方式向善良的人类表达着感激。

金巴心有不甘,却不再阻拦“放豹归山”。

........

公路、雪山、草原、冬格措纳湖、金巴家低矮昏暗的土平房,是全部的故事场地,镜头下的人、动物都真实而立体。

好像不是在观影,而是在“见证”事发现场,有一种自己就是当事人的错觉。

2

影片拍摄于青海省玛多县三江源国家湿地公园,取景地有一片美丽的湖泊——冬格措纳湖,意为一千座山围成的湖。

这座国家级湿地公园是雪豹等众多濒危物种的栖息地。玛多县平均海拔4500米以上,黄河发源于此,素有“黄河之源”“千湖之县”“中华水塔”的美誉。

我也是观影后才得知万玛才旦导演历经三年完成剧本,克服高原严寒等艰难环境拍摄完成。

拍片需要一场降雪,但等待多日无果,剧组人员从七十公里外将雪一车车地运回拍摄地,全员上阵人工撒雪制景,最终在拍摄时制造出我们看到的一整个山坡的雪景,给广大观众带来真实的视觉效果。

影片中大量使用的CG特效(计算机图形),视觉、音效都给人一种身临其境的感觉,逼真地还原了雪豹的撕咬、人豹近距离接触等场景。整个观影效果是真实、震撼。

影片的背景音乐也恰到好处,我这个外行说不出怎么好,总之给人的感觉就是:太好了,与整部影片深远视角的风格配合得天衣无缝。

影片结束都出演员表了,观众竟都默坐,没有人立马起身离场,连我的两位不识字的“搭子”也都深陷剧情中,无法自拔,可见后劲之大。

到底是谁闯入了谁的世界?不只是影片中的故事人物,也是我们每个人都应该思考的问题吧。

影片没有跌宕起伏的故事情节,没有各种变换的场景,没有鸡汤的说教,只是呈现矛盾,彰显人和动物的本心本性。

人与动物如何共处,影片里或许有答案,或许没答案,或者人人心中都有个答案。

连续的长镜头,真实的描述,不刻意表达的情节,慢节奏的推进,也是影片一大特点。作为观众,也不必急于寻求标准答案,静心享受影片的简单而纯粹,慢慢感受与思考,这种感觉就很好。

婆婆说,雪豹最后还是放掉了,真好。

儿子说,雪豹真可爱。

自然界是美丽的,也是残酷的。

每一种生命都值得尊重。

3

影片导演万玛才旦,1969年出生于青海省海南州贵德县,2023年5月8日因病逝世。中国内地导演、编剧、作家、制片人、博士生导师,中国导演协会会员,中国电影文学学会会员......他有很多头衔,多重身份,每一领域都是佼佼者。

作为导演,作品主要有《静静的嘛呢石》《五彩神箭》《塔洛》《撞死了一只羊》等。

作为文学家,发表中短篇小说四十余篇,藏文作品主要有《城市生活》《岗》《切忠和她的儿子罗丹》等,汉文作品主要有《没有下雪的冬天》《流浪歌手的梦》《寻访阿卡图巴》等。

作为翻译家,发表译文十余篇,作品主要有《歌声苍白》《猫》《黑雪》等。

他轻松游走在文学与电影的双重域界,特别是从“文化持有者的内部视角”进行藏族题材电影的探寻,寻根和发扬藏族文化。

斯人已去,精神永存。

只要不遗忘,就不曾离开。

怀念,致敬,铭记。

写作于2024年5月8日

(以上图片来源于网络)

天脑蛋,青海门源人,海西州作家协会会员,青海读书会签约作者。主播:珍珠,喜爱播音,向阳生长。