互助县上刘家村刘氏来自哪里,家谱里这样记载

家里的父辈们说起自己的祖先,他们开口就会说:我们祖先是来自南京珠玑巷?其实不然,等我慢慢叙来。

在青海省互助县蔡家堡乡上刘家村二社,居住者全部为刘姓,其中分为前院、中院和后院。上刘家村原先居住在西宁北山之上,世代以种地为生,因离西宁较近,七、八十年代在西宁搞副业的较多。2018年新村搬迁时迁至互助县塘川镇水湾村东边,西宁市城东区韵家口镇刘家庄北边,两村之中。这篇文章所写的就是原先居住在西宁北山之上刘氏前院的家族故事。

上刘家村二社,在村里或隔壁村人们都叫门台。关于这个名称的来历,有老人说,原先我们居住在一个台子上,一出门就是台子,前面是一条沟,就叫门台;也有老人说,因为当时门前有一土堆台,人们就叫门台。关于这个名字的来历,已无从考证了。

翻开历史的长河,在全国叫上刘家村的地方主要有这些:山东省烟台市龙口市石良镇上刘家村、山东省烟台市招远市金岭镇上刘家村、山东省烟台市栖霞市翠屏街道上刘家村、山东省威海市乳山市大孤山镇上刘家村、江西省上饶市余干县九龙镇坂上刘家村、山东省威海市荣成市崖头街道台上刘家村、陕西省榆林市神木县马镇镇上刘家村、河南省南阳市唐河县上刘家村……此外,在河北省还有两个刘家庄,分别是:河北省石家庄市行唐县上碑镇刘家庄、河北省邯郸市涉县井店镇刘家村。

站在原上刘家村可以看到西宁城北

互助县蔡家堡乡上刘家村距离县城30公里,距离乡政府驻地6公里,距离西宁市城北区魏家庄9.5公里,总面积20平方公里,包括上刘家、下刘家、长沟、宋家岭四个村,共152户,约620人。站在上刘家村家门口,就可以看到西宁市城北区海湖新区、小桥的高楼大厦,晚上的灯光也十分漂亮。据《刘氏家谱》光绪丁亥年载:刘氏鼻祖为汉和帝刘肇(79年—106年2月13日),东汉第四位皇帝(88年4月9日—106年2月13日)。

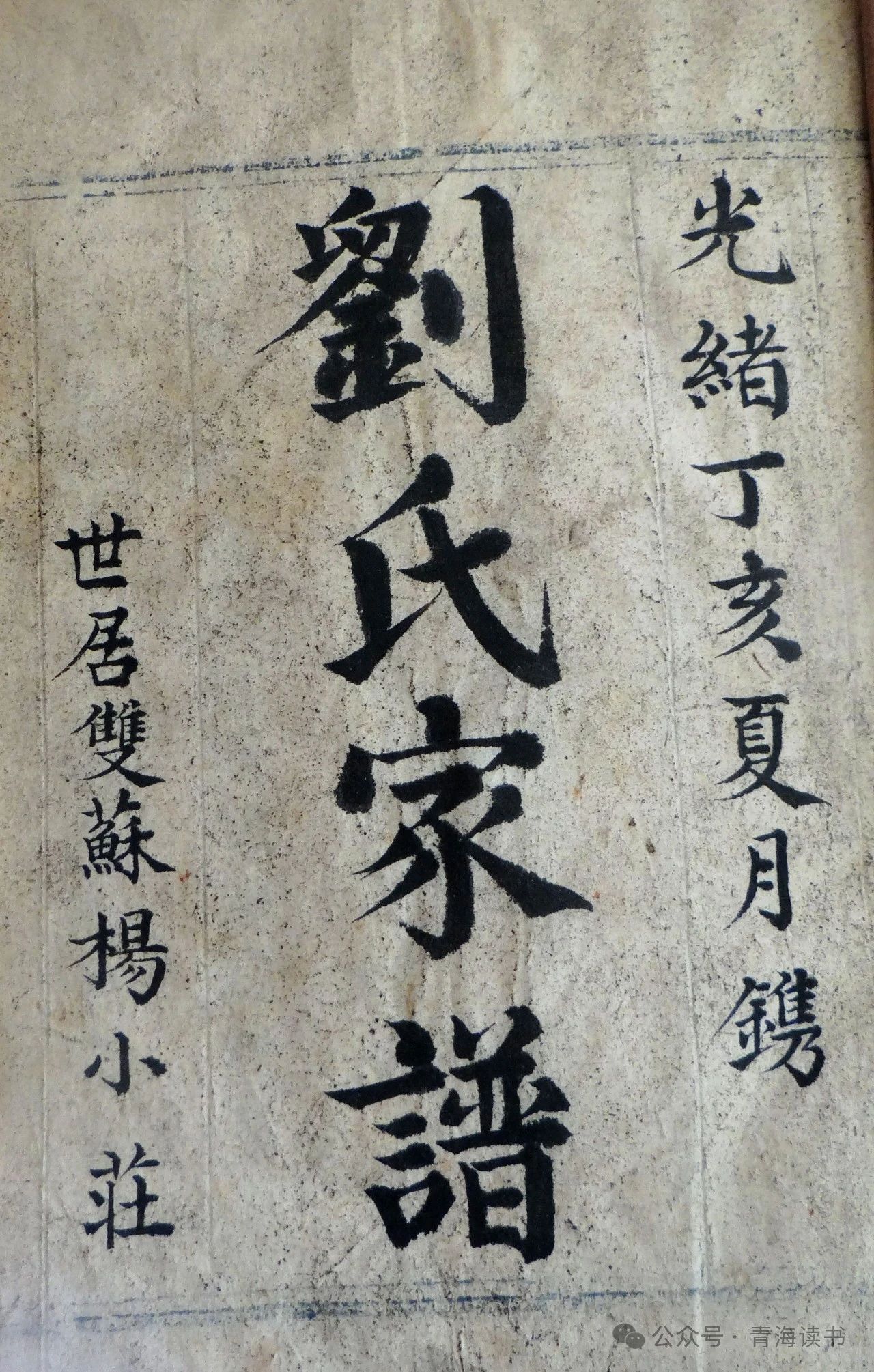

前院《刘氏家谱》于光绪丁亥年(公元1887年)形成,光绪十五年(公元1889年)春正月写完家谱。

编修这本家谱的是我的高祖父刘应俊,为刘氏六世,字秀峰,一字灼三,号镜涵,勅授修职郎(修职郎:散阶称号。明朝置,为文职正八品之升授,属四十二散阶之第三十五阶。清朝沿之。)生于道光八年十月二十一日(公元1828年),西宁县学优廪生,(即“廪膳生员”,中国明、清两代称由府、州、县按时发给银子和补助生活的生员)。终于光绪二十二年八月二十二日(公元1896年),享年69岁,葬于雷家滩新茔,生三子,建元、培元、步元。

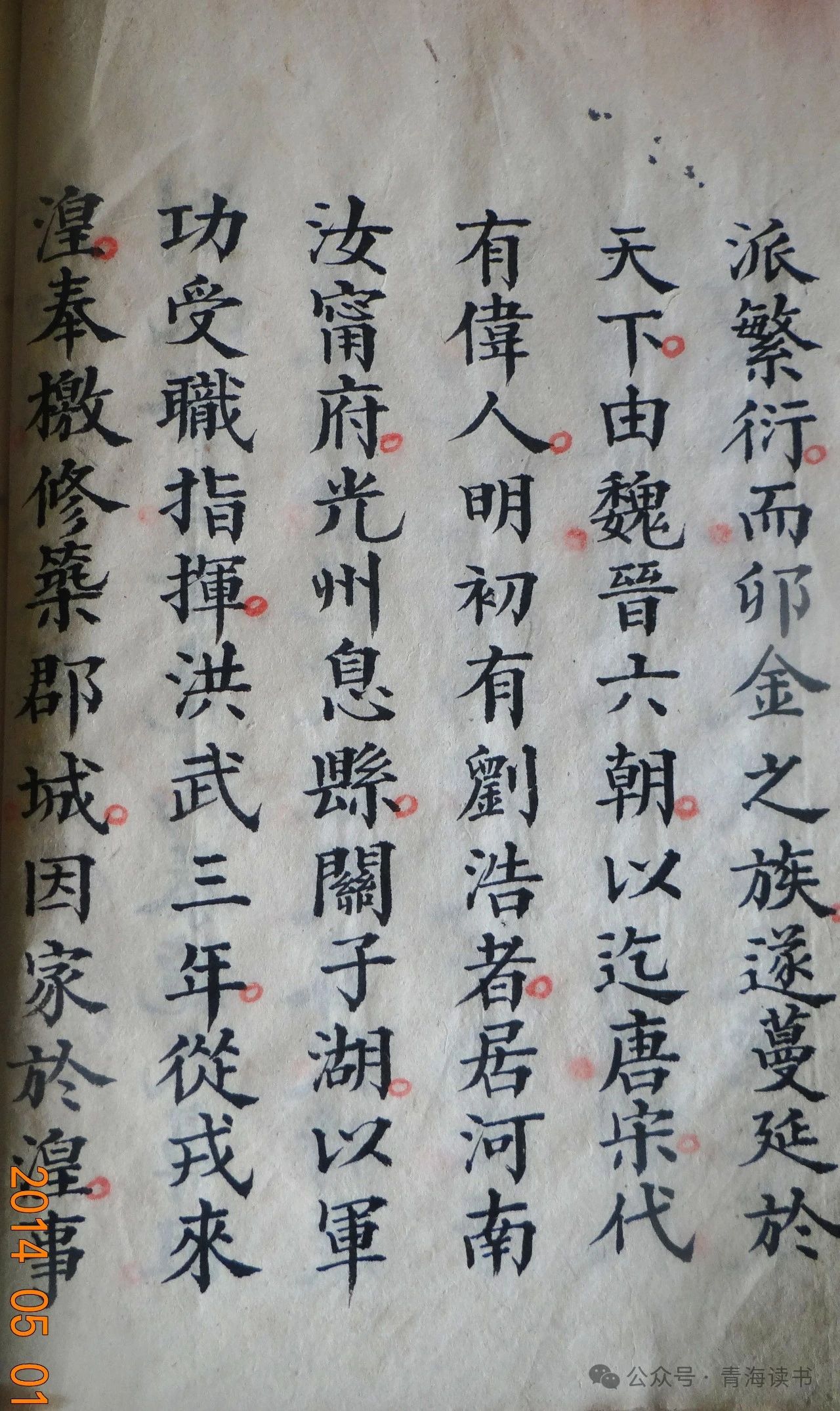

《刘氏家谱》记载:刘浩,始祖,特授武德将军。明洪武三年(1370年),河南省汝宁府(今汝南县)光州息县关子湖,明初以军功受職指挥,千户从戎来宁遂家于湟中,奉檄修筑郡城,带官耕地。生四子,分五房,分居郡城、刘家河湾、鲍家寨、寺台子、景阳川,子孙承袭指挥使(明朝军职,正三品),而后战乱中家谱遗失,第几子孙承袭无存考证。荣膺武功,名驰海表,威镇湟中。

可以看出,刘浩是上刘家村前院刘氏的始祖,是一位特授武德将军,河南汝宁府人(今汝南县)。明洪武三年(1370年),他受职指挥,从河南汝宁府、光州、息县、关子湖带领军队来到湟中安家。湟中是青海最古老地名,泛指湟水流域。

在这里普及一下,明初洪武时期的武职人员从中央到地方的军事机构依次为:五军都督府(中央军事机构,朱元璋初置统军大元帅府,后改为枢密院,又改为大都督府。洪武十三年为防止军权的过分集中,大都督府则一分为五:前军、后军、左军、右军、中军。)都指挥使司(省级)、卫(府级)、千户所(州)、百户所(县)。千户在当时是武职主要人员,正千户就是正五品。

刘浩安家湟中后,在这里修筑郡城,让官员们耕地。三国时期,曹魏在河湟地区设置西平郡,郡治就在西宁。西平郡设立初期,郡治一直位于西平亭城堡,没有修筑城池。为了更好地经营和发展河湟地区,魏文帝黄初三年(公元222年),魏以汉代西平亭故城为基础,修成西平郡城。据史书中的描述,西平郡城东起共和路,西至南川河,南起古城墙,北抵湟水,城周4.2千米。明洪武五年(公元1372年),在西宁设置了西宁卫,并修建了西宁卫城。明代西宁卫城的地理范围大致在今西宁的市中心,在嘉靖和万历年间都曾修缮和加固。

在家谱中记载,刘浩在西宁生四子,分五房,分居在郡城(今西宁)、刘家河湾(今人民公园)、鲍家寨、寺台子、景阳川(大通景阳镇),其中一子刘真承继指挥使,为正三品。

刘真为二世,生于约1450年,是继承指挥使正三品(相当于旅长一级)。共有五房,一房为景阳川小寨(大通景阳镇),一房为庙沟及姚家堡,一房为临城刘家山沙塘川刘小庄,一房为刘家河湾并宁城北山刘家底及鲍家寨,每年清明祭扫,五房之人猶会于郡南郊苦水崖(今南川一带),这里也是刘氏祖墓。

值得一提的是,我的爷爷辈们经常告诉我,他们年轻时每年清明都会到西宁市南川刘氏祖墓上坟,那时候大部分是赶着驴车,要走一天。

刘家底就是现在的蔡家堡乡上刘家村,现在邻村还有这个叫法。

以上两位先辈是刘氏家谱重要记载的人物,其他先辈均没有记录。

前院刘氏家谱从一世记录的是先祖刘成福,为郡城后裔。家谱记载:刘成福,字绥亭,生终无考,葬祖茔,生二子,正科、正学,配氏未详。

据推算,刘成福大约生于1632年左右。

家谱同时记载,刘成福于康熙年间(1662—1722年)入郡庠(科举时代称府学为郡庠)。是皇清修士,他在查阅一些纸质资料和证明、且考察木主(牌位)时,知先辈数经播迁,由郡城徒步黄家湾(现今大通黄家寨),再徒步双苏堡杨小庄,无墓碑可考。当时更修家谱,记载北山一支之世次,其名号生终配氏,共藏200余年析居,郡城及刘家河湾、鲍家寨、景阳川、刘家山、刘家庄各自有家谱,分叙特详。

根据上述时间推算,刘氏其中一房应该是1450年左右搬迁至城北山顶上刘家村,此时到康熙年间(1662年),刚好是290多年。

同治二年(公元1863年),地方遭回匪之变,家谱再次遗失。

同治九年(公元1870年),刘成福元孙刘应俊以庠生(指秀才,科举时代称府、州、县学的生员)避难到威远营(今威远镇),突然在尚家窑(今东和乡宋家庄村)闻讯家里变故,立即前往家中,与雷姓二兄弟进入贼营,用缓兵之计与贼人商议,最终以八百斤牛马和粮草若干,让贼人退去,幸免一场灾难。后因此授予“六品军功”(政府颁发给有功将士的奖牌),定入邑庠(明清时对县学的称呼)食饩旋(明清时经考试取得廪生资格的生员享受廪膳补贴,也就是说发放生活补助。)并于光绪庚寅(公元1890年)岁䝉“恩入贡咨”部注册候铨直隶州州判员(七品),此后村庄便相安无事。(注:贡生相当于现在的大学生。科举时代,挑选府、州、县生员(秀才)中成绩或资格优异者,升入京师的国子监读书,称为贡生。)(候铨,听候选授官职。)

上面这段话的意思就是,刘应俊当时是一名秀才,避难到威远镇尚家窑,突然有一天听到家里有变故,立即赶往家中,用缓兵之计将贼人退去,幸免一场灾难。因表现突出,授予“六品军功”奖牌,并定为西宁县优秀学员,享受生活补助。1890年被特殊升入京师国子监学习,后选授州判员,也就是七品文职。

刘应俊,自幼读书,长未理家务,父母早逝,兄弟分居,家政受挫,遭回匪变故,家室灰烬,无所依归,后流于沙脑,以避烽火之患。同治九年(公元1870年)三月,沙脑失守,叔季二弟殉节。

同治十三年(1874年)夏四月,刘氏后裔刘应俊修最新家谱,以表敬祖先。他在序言中写道:保举孝廉方正六品严守铭拜序(孝廉方正是清代特诏举行的制科之一,赐六品章服,备召用。)后裔廪生敬书,落款处印有刘应俊章印。

家谱记载,刘氏新茔在庙后(今老家一处大山背后),深九尺,黄壤为界,土肥气壮,茔以七世。因新茔无法藏后面子孙,所以,在新茔旁左边100米处又修一座新茔,新茔又无法满足后人埋葬,在新茔左处100米又修一新茔,目前已藏到十世了。现在已有三个茔地了,第一个茔地为一到七世,第二个茔地为八是到十世,第三个茔地为十世……

家谱,又称族谱、宗谱等。是一种以表谱形式,记载一个家族的世系繁衍及重要人物事迹的书。家谱是一种特殊的文献,就其内容而言,是中华文明史中具有平民特色的文献,记载的是同宗共祖血缘集团世系人物和事迹等方面情况的历史图籍。同时,家谱也是中华民族三大文献(国史、方志、家谱)之一,属珍贵的人文资料,对于历史学、民俗学、人口学、社会学和经济学的深入研究,均有其不可替代的独特功能。

特别说明:

以上只是我族家谱中记载的一些文字,有可能和其他地方刘氏家谱有相似之处,也有可能完全不同。写这篇小文只是对我家族的一个梳理,一直以来,父辈们以及同辈们一直想了解自己的家族,所以匆匆写就,不妥之处请指正。同时,也想和青海周边及全国刘氏家族做一个交流,欢迎刘氏家族、尤其湟中、大通等刘氏家族与我联系,共同探讨青海刘氏家族的同根血脉。也请有关专家多提意见!

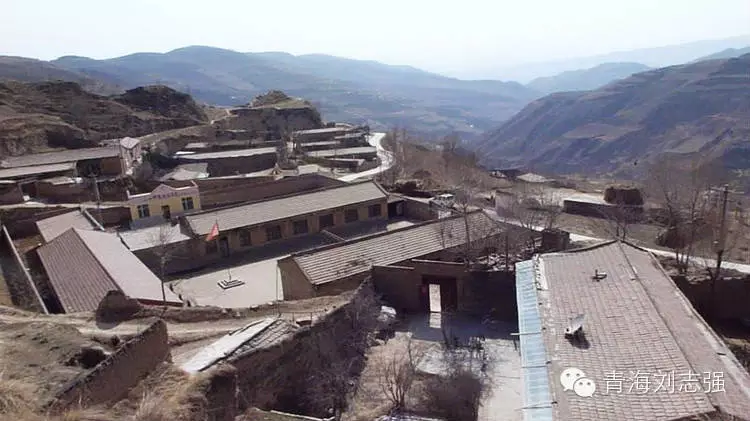

原来的村庄

搬迁后的村庄

我们的旧村庄,现在村庄已经没有庄廓了

清明上坟

刘志强,媒体人,作家,青海省作家协会会员,最美诗集《五月流觞》、散文集《以心灵的方式记录》、小说《男人的村庄》热销中。获第七届青海青年文学奖,多次获青海新闻奖,2016年青海读书会十佳“好作者”,全国首届青年网络作家井冈山高级培训班学员。