青海柔道界痛失栋梁:马志新教练病逝,年仅54岁

马志新

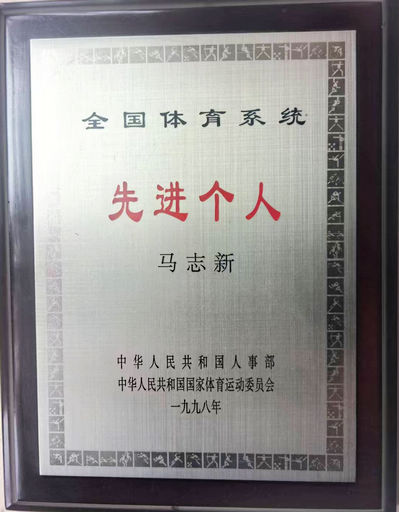

青海在线网 (文/刘志强 图/受访者家人)6月23日凌晨5点,青海省体育工作一大队柔道教练马志新因病医治无效逝世,享年54岁。这位回族共产党员、全国体育系统先进工作者,用一生诠释了“柔道即生命”的誓言,却因常年高强度训练透支健康,最终倒在了挚爱的体育战线上。

从投掷少年到柔道传奇:用汗水铸就青海荣耀

1971年2月,马志新出生于青海格尔木。1985年,14岁的他被选拔至青海省体校投掷队,开启体育生涯。1987年,16岁的他转型柔道,凭借惊人的毅力与天赋,两年后便在全国锦标赛崭露头角。1993年,他在兰州举办的国际邀请赛中夺得+95公斤级金牌,实现青海柔道国际赛事金牌“零的突破”;在运动员期间多次代表青海取得全国各级各类比赛的优秀成绩。

马志新(右)在训练中

运动员时期,马志新以“铁人”著称:1990年全国青年锦标赛中,他一日连战13场,11场全胜,虽因急躁错失冠军,却磨砺出更坚韧的意志。1991年入选国家男子柔道队。在国家队的五年中,马志新的训练更加自觉刻苦,他非常清楚,不承受常人难以忍受的运动量、不吃常人难以忍受的苦是出不了好成绩的。自入选国家队后,他以“大运动量+科学训练”突破极限,成为我国柔坛标杆。值得一提的是,他先后在1990全国青少年锦标赛、1991年全国柔道锦标赛、西北协作区柔道比赛、全国第二届城市运动会、以及全国柔道冠军赛中大显身手,分别取得第一名一个,第二名两个,第五名两个的好成绩。然而,长期高强度的训练和对抗让他伤病缠身——锁骨骨折、手指骨折、腿伤等问题反复发作,1996年因腿部重伤无缘奥运会,成为终身遗憾。1997年,他仍然带伤出战全国“八运会”,一路过关斩将冲进决赛,决赛面对辽宁队优秀运动员潘松,身高2.02米,体重也比马志新大,是让每一位对手都惧怕的“巨无霸”。比赛中,其他对手在他面前毫无还手之力,而马志新在决赛场并没有放弃,而是一直拼劲全力跟对手周旋,用自己顽强的斗志不断地在场上顽强拼搏,但终究没能取胜,以微弱的差距痛失金牌,最终以银牌刷新青海纪录,至今无人超越。

马志新(右)在训练中

转型教练:以榻榻米为战场,培育柔道新星

1998年,27岁的马志新退役后毅然接过教鞭,从助理教练到主教练,他带领青海柔道队屡创佳绩。他运用科学训练“三从一大”(从难、从严、从实战出发,大运动量)的训练法,并结合高原地域特点,创新出“耐力+技术+心理”三位一体培养模式,培养出霍凯鹏、高伟、李自龙等全国柔道名将,带领队伍斩获2个全国冠军、5个亚军、2个季军等多项成绩,并8次荣获体育道德风尚奖。

多年来,每日清晨6点,他带领队员在海拔2300米的多巴基地进行10公里晨跑;下午在榻榻米上进行实战技术训练;夜晚,他反复观看国际赛事录像,逐帧分析对手动作,编写出《高原柔道战术手册》,成为青海柔道“独门秘籍”。

马志新(右)在训练中

“马教练像父亲一样严格又温暖。”队员李自龙哽咽回忆,“他总说‘冠军在榻榻米上摔出来的’,但每次训练后,他又会悄悄给我们按摩伤处。” 青海省体育工作一大队柔道教练田基宏含泪表示:“退役后和他搭档,他手把手教我带队,连队员饮食搭配都亲自过问,现在他离我们而去,内心十分悲伤。”

训练场上,马志新以“魔鬼教练”著称。队员王航宇回忆:“一次实战课,我因防守松懈被他摔出垫子外,他当场罚我加练200次受身。但下课后,他又悄悄塞给我一盒膏药,叮嘱‘别落下伤’。” 在2025年全国柔道青年锦标赛上,19岁的王航宇在女子U20组+78kg级决赛中获得银牌。

马志新在训练中

当队员因伤病沮丧时,马志新会掀开自己的裤腿,露出因左侧髌骨骨折留下的长疤:“1997年八运会,我带着肩伤、腿伤上场,靠信念撑到银牌。伤疤是柔道人的军功章!”在他的激励下,李自龙更加刻苦训练,终于在2025年全国柔道青年锦标赛上获得男子U20组+100公斤级铜牌。

马志新常说:“柔道不仅是竞技,更是育人。”他运用“三心教育法”——敬畏心、拼搏心、感恩心,将榻榻米变成人生课堂。

生命最后:欠家人一句“对不起”

常年训练透支了马志新的健康。2019年,他被确诊扩张型心肌病、糖尿病、静脉曲张等十余种疾病,仅2023年下半年住院费用就高达19万元,自费部分近8万元。尽管如此,他仍坚持带队训练,直至病情恶化。队员们说,有时候,马志新教练在住院期间,仍通过视频指导大家训练。2023年,他因心律失常住院期间,恰逢李自龙备战全国青年柔道锦标赛。病房里,他边吸氧边比划动作:“背负投时重心要压低,像高原的磐石……”最终,李自龙夺银后第一时间拨通视频后说道:“教练,这是给您的银牌!”

1993年,马志新在天津比赛后留影

在生命最后时刻,马志新仍牵挂队员:“没照顾好大家……”而队员们早已视他为精神支柱:“马教练走了,但我们会带着他的信念继续战斗!”

“马教练教会我们,冠军会褪色,但精神永不落幕。”教练田基宏哽咽道。他将马志新的训练笔记整理成教材,其中那句“把每一堂课当最后一课来上,把每个队员当自己的孩子来爱”,已成为团队座右铭。

马志新的一生,是青海体育精神的缩影。好友王宝珊感慨:“他是运动员的楷模,教练员的榜样,更是共产党员的标杆。”从16岁入选省队到54岁病逝,他用38年光阴在榻榻米上书写传奇,将生命融入青海柔道事业。

马志新的一生奉献给了柔道事业,奉献给了青海体育,但遗憾的是对不起家人。

夏日的午后,在青海多巴训练基地的柔道馆里,阳光透过窗户洒在崭新的垫子上。新一批队员正在进行受身训练,落地时发出的闷响,仿佛是马志新教练在另一个世界的掌声。这位用生命诠释“柔道即生命”的师者,虽已远去,但他留下的精神火种,正在高原上生生不息。