西宁机场摆渡车:一扇车窗撞开的安全思考题

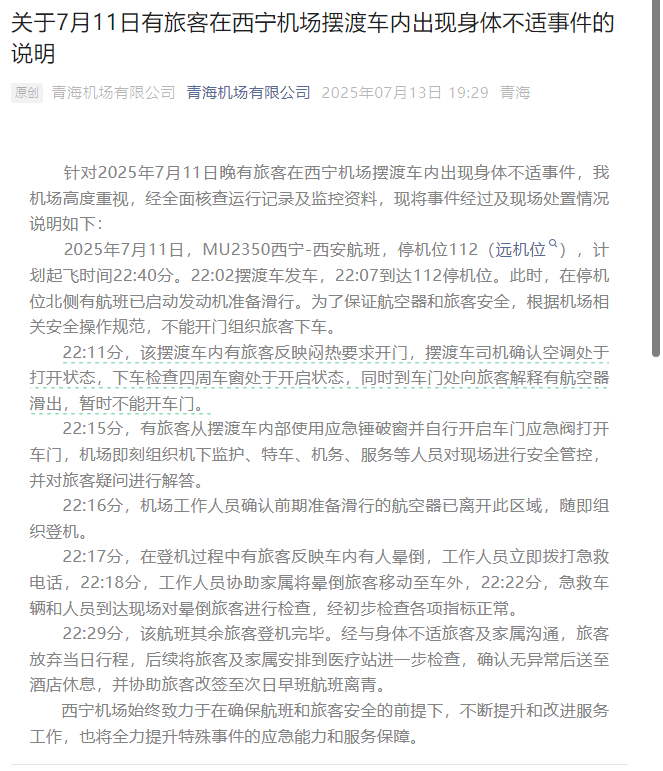

青海在线网 (文/易朝阳)7月11日晚,西宁曹家堡国际机场的一辆摆渡车因高温闷热导致乘客晕倒、车窗被砸,成为舆论焦点。事件中,MU2350航班乘客在远机位等待登机时,因摆渡车空调疑似未开、车门紧闭,加之高原地区海拔超2000米,一名女性旅客缺氧晕倒,其他乘客被迫用应急锤破窗自救。尽管机场事后发布通报称“空调正常”“出于安全未开门”,但乘客的现场描述与官方回应的矛盾,暴露出航空服务中安全规范与人性化关怀的深层冲突。

网友“旅行小达人”评论道:“安全是重要,但也不能这么教条吧!人都快热晕了,还不采取点措施,这不是把乘客往死里逼吗?机场就不能灵活变通一下?”网友“愤怒的小鸟”也表示:“司机一声不吭离开那么久,工作人员还笑,这服务态度简直太差劲了!安全规范不能成为他们不作为的借口。”

从安全角度看,机场根据相关安全操作规范,在有航班启动发动机准备滑行时,暂不开门组织旅客下车,这一举措旨在保障航空器和旅客安全,其出发点无疑是正确的。航空安全关乎重大,任何一个细微环节都可能影响飞行安全,严格遵守安全规范是机场运营的基本准则。然而,在执行安全规范过程中,如何兼顾旅客的基本需求,做到安全与舒适的平衡,是机场需要解决的问题。例如,在摆渡车等待期间,除了确认空调开启、车窗打开外,是否可以通过广播等方式,及时向旅客说明情况,缓解旅客的焦虑情绪。

服务质量是机场运营的另一大关键。西宁海拔2261米,空气含氧量较平原低约20%。在密闭高温环境中,缺氧与中暑的风险呈指数级上升。此次事件中,晕倒乘客的家属称“她儿子做了人工呼吸”,急救人员到达后为其佩戴氧气面罩——这些细节印证了高原环境对健康的特殊威胁。然而,机场的应急预案显然未充分考虑这一因素。通报中仅提及“拨打急救电话”,却未说明是否配备便携式氧气设备或高原急救药品;对乘客的安抚措施也仅限于“解释不能开门的原因”,而非提供降温物资或临时转移至阴凉区域。这种对特殊地理环境的忽视,反映出航空服务在精细化、差异化方面的严重不足。优质的服务应当体现在每一个细节中,机场工作人员应时刻关注旅客需求,积极沟通,及时解决问题,而不是机械执行规定,对旅客的诉求置若罔闻。

在确保安全的基础上,不断提升服务水平是吸引旅客、树立良好形象的重要途径。一方面,机场应加强对工作人员的培训,提高应急处理能力和服务意识,使其在面对突发情况时,既能保障安全,又能提供人性化服务;另一方面,完善应急预案,针对不同情况制定更细致、更具操作性的措施,确保在任何情况下都能保障旅客的安全与舒适。