“天价罚单”被撤回:法治温度与营商环境的双重叩问

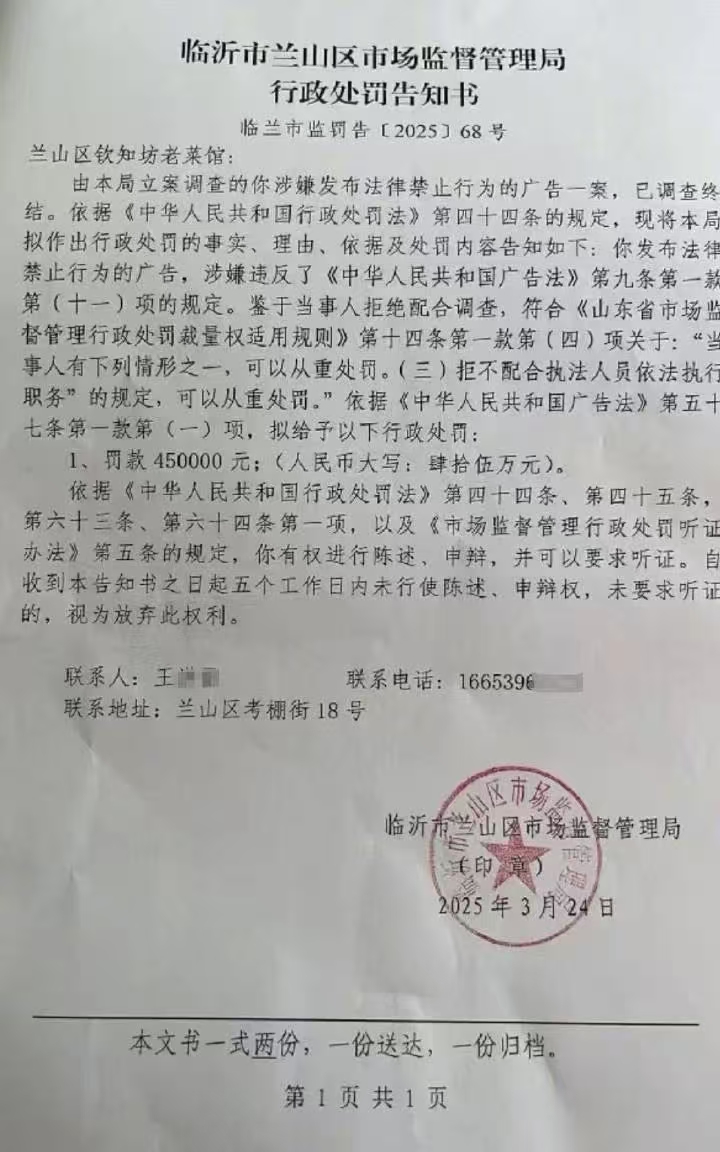

青海在线网 (文/小青青)近日,山东临沂市兰山区市场监督管理局对一家餐馆开出的45万元“天价罚单”引发舆论哗然。一张因短视频展示菜品而引发的行政处罚告知书,不仅让小餐馆老板张女士面临倾家荡产的危机,更暴露出基层执法中“以罚代管”“过罚失当”的深层症结。尽管当地已撤销处罚并启动联合调查,但这场风波留给社会的思考远未结束。

从“45万罚单”到“零成本撤回”:公信力何以自证?

根据《中华人民共和国行政处罚法》规定,行政机关作出处罚决定前需充分调查取证,确保事实清楚、证据确凿。然而在此案中,张女士在接到调查通知后立即删除视频,尚未接受实质询问便收到天价罚单,暴露出执法程序存在明显瑕疵。更值得警惕的是,当地市场监管部门在未充分论证“广告违法性”与“社会危害性”的前提下,径直援引《中华人民共和国广告法》顶格处罚条款,将一家小餐馆的短视频行为等同于大型企业的虚假宣传,显然违背了“过罚相当”的法治原则。

当45万罚单在舆论压力下被“零成本撤回”,公众看到的不仅是某个执法人员的失误,更是对行政权力任性行使的集体担忧。若非短视频平台引发舆论关注,这张罚单是否会成为压垮小商户的“最后一根稻草”?行政处罚的严肃性,不应建立在“民怨沸腾则改”的被动纠错模式上。

广东广和(西宁)律师事务所孙成萍律师表示,《广告法》是规范商业宣传行为,防止虚假或误导性宣传损害消费者权益,其适用对象明确为商业广告,而非普通人分享生活、记录经营场景的内容。行政处罚应当遵循公正、公开的原则。设定和实施行政处罚必须以事实为依据,与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。行政机关执法的目的是规范市场秩序、保护消费者权益等,但天价罚单可能会对小微市场主体造成过度打击,影响其正常经营和发展,甚至可能导致一些小餐馆倒闭,引发社会不稳定因素,还会严重损害政府公信力。

小商户生存困境:45万罚单背后的民生之痛

“罚单金额比餐馆三年利润还高”的荒诞现实,折射出基层执法中“机械适用法律”的冰冷逻辑。对于一家年营收可能不足百万的街边小店,45万元罚款意味着直接宣告破产——员工工资、供应商货款、房屋租金等刚性支出将瞬间转化为沉重债务。这种“处罚即毁灭”的执法后果,与《中华人民共和国行政处罚法》“教育与处罚相结合”的立法宗旨背道而驰。

近年来,从“卖芹菜罚6.6万”到“拍黄瓜罚5000元”,类似案例不断刺痛公众神经。当执法者将法律条文简化为“罚款工具”,将小微市场主体视为“创收对象”,不仅损害了法治权威,更消解了市场主体的创业信心。数据显示,我国个体工商户平均存活周期不足3年,其中因非主观故意违法被重罚者不在少数。如何让执法既有力度又有温度,成为优化营商环境的关键命题。

重建法治化营商环境:从“个案纠错”到“系统治理”

此次事件中,当地政府迅速撤销处罚并启动联合调查,展现出纠偏的诚意。但要真正实现“办好一个案子、规范一类行为、优化一个环境”,还需在三个层面发力:

其一,完善执法裁量基准。 针对小微市场主体,应建立“首违不罚”“轻违轻罚”等分级处置机制,将违法情节、主观恶性、社会影响等因素纳入考量,避免“小过重罚”的机械执法。

其二,强化执法监督制约。 推行行政处罚决定法制审核制度,建立重大处罚集体讨论机制,防止个别执法人员滥用自由裁量权。同时,畅通行政复议、信访投诉等救济渠道,让市场主体有处说理。

其三,构建“预防式”监管体系。 通过普法培训、案例警示、合规指导等方式,帮助市场主体提前规避法律风险。对于新业态、新模式,应坚持“包容审慎监管”原则,给予适度试错空间。

法治是最好的营商环境

一张被撤回的罚单,不应只是舆论场上的短暂热点,而应成为推动执法规范化、营商环境优化的转折点。当市场监管部门将“处罚率”转化为“合规率”,当执法者学会在法律框架内传递善意,中国经济大海中千千万万的小微市场主体,才能真正获得“轻装上阵”的底气。毕竟,一个能让街边小店安心经营的城市,才配得上“宜业宜居”的称号。